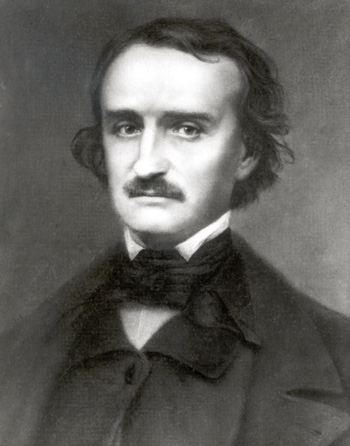

INTERVISTA AL DI LÀ: E.A. POE

di Maria Adelaide Morabito

La rubrica di interviste ospiterà di volta in volta una intervista impossibile al maestro a cui è dedicato lo spettacolo della stagione e a chi si è occupato della regia dell’opera oggetto d’indagine artistica. Inauguriamo la rubrica con una intervista doppia – pertanto con le medesime domande – rivolta a Edgar Allan Poe e ad Auretta Sterrantino, autrice e regista di Wunderkammer, primo spettacolo della IV edizione di Atto Unico, in scena al Teatro Savio di Messina il 4 dicembre.

Cos’è per te una “wunderkammer”?

Edgar Allan Poe: Questo termine non mi è nuovo, in lingua tedesca e significa “camera delle meraviglie”. Sicuramente rappresenta la memoria, di qualunque tipo essa sia, storica o individuale. Nei ricordi c’è una parte di quello che siamo stati e che adesso, offuscata per il dolore provato, si è rintanata in un cantuccio della mente. Nei ricordi c’è anche una parte di ciò che è stato intorno a noi e che vogliamo tenerci stretto, gelosamente. Io lo trovo molto romantico. In Ligeia (racconto di Poe, pubblicato nel 1838, ndr) c’è la presenza incessante di una donna che, seppure morta, non abbandona mai i pensieri del protagonista, è così costante la sua figura che non sembra mai essere andata via, è proprio il forte ricordo che la mantiene in vita. Il ricordo per me è tutto: dallo spettro della mente alla speranza, fino alla forte volontà che c’è dentro gli uomini di non arrendersi.

Auretta Sterrantino: In passato era denominata così una camera dei palazzi nobiliari, in cui si raccoglievano tutte le stranezze, i tesori, gli oggetti “fuori dal comune” che i nobili trovavano durante i loro viaggi e decidevano di conservare. Ed è su ciò che ho voluto concentrarmi per lo spettacolo che così ho voluto intitolare. Spesso noi non ci soffermiamo su ciò che osserviamo, non scaviamo oltre l’apparenza, non scendiamo in profondità e così non riusciamo a cogliere la meraviglia di qualcosa apparentemente “comune” o semplicemente a noi già noto, che però nasconde in sé un mondo inesplorato. Allo stesso modo, questa rassegna e il suo primo Maestro – a cui è dedicata la prima data – è una “wunderkammer”, perché nella sua unicità contiene tante sfaccettature, è poliedrica.

Nella tua poetica che valore ha la parola?

EAP: La parola, che invenzione straordinaria! E sono stati proprio dei poveri pazzi uomini a inventarla. Le parole celano un mondo e subitamente il mondo di chi le sta pronunciando, anche la semplice scelta di esprimere un suono dell’anima con un termine piuttosto che un altro ci dice qualcosa in più su chi sta parlando. Io amo la parola, come non potrebbe amarla uno scrittore, che di questa si nutre? La parola è l’evoluta trasformazione di un verso, un gorgoglìo, ecco perché la musicalità del verso è fondamentale. Da giovane mi definirono “jingle-man”, dicevano che avessi una inclinazione eccessiva per rime, anafore, che ci fosse nei miei versi un’accentata eco shakesperiana. La ricerca della parola coincide con quella del sublime, la parola è bella e dev’essere arricchita nell’aspetto ma rifuggo da qualsiasi didatticismo nel significato! L’ovvietà nella interpretazione non rende l’arte “arte”! Leggete uno dei testi che mi hanno reso tanto celebre, come Il corvo (omonima raccolta di poesie, pubblicata da Poe nel 1845, ndr) e capirete a cosa mi riferisco. Ricordo ancora che fui pagato una vera miseria (John Ward Ostram, in Poe’s Literary Labors and Rewards, 1987, afferma che ricevette solo nove dollari, ndr)! Che ingrati!

AS: La parola è uno degli elementi fondanti della comunicazione e oggi purtroppo il suo utilizzo è sempre più rapido, poco profondo sia nell’espressione che nell’interpretazione del messaggio. Vedo il teatro come un modo per rilanciarne il suo valore, ricollocarla al suo posto per renderla nuovamente un elemento in cui significato e significante si incontrano. Per tale motivo è importante la ricerca di un linguaggio solenne, ormai abbandonato nella conversazione e nella scrittura, che ritorni alto e vivo non solo nel testo ma anche nel suono, per avviare un dialogo con la scenografia, con la musica, il movimento, che ne diventano parti integranti.

C’è un aspetto che vuoi sempre rimarcare nei tuoi personaggi, indipendentemente dal tema trattato?

EAP: L’aspetto della fragilità umana in tutta la sua complessità è ciò che mi interessa. Gli uomini sono persone strane, all’apparenza semplici, macchine perfette che seguono dei ritmi precisi, e poi così lambiccate, ossessionate e sottomesse a esseri che creano loro stessi, eppure in ciò sta la loro libertà. Sono sempre stato affascinato dall’io psicologico, dalle tenebre che ognuno di noi cela nella mente, dal tema dell’identità della non identità. In particolare quest’ultimo è presente in tutti i miei personaggi e in William Wilson (racconto del 1839, ndr) ciò è molto evidente per la dichiarata tematica del doppio e dell’ambiguità che è in noi. Questo trovarsi di fronte a qualcuno che ci appartiene ma ci è anche sconosciuto, diverso e lontano da noi, o meglio dall’immagine che abbiamo di noi, fa percepire noi come estranei fastidiosi e impiccioni a noi stessi. Per questa straziante ricerca di introspezione psicologica sono stato definito predecessore di un certo Freud, un illustre medico austriaco, ma ancora non ho avuto modo di scambiarci quattro chiacchiere…

AS: La complessità dell’essere, la snervante e spasmodica ricerca di qualcosa che vada oltre il punto in cui ci troviamo, la nostra iniziale condizione, questo richiede un grande sforzo in più per l’attore e il personaggio stesso, posti davanti a una forte dicotomia tra ciò che sono e come appaiono o devono apparire agli altri. Inoltre tutte le pièce si sviluppano in un mondo fuori dal tempo e dallo spazio, in questo modo lo spettacolo, privo di rigide definizioni, può essere posseduto da chiunque, indipendentemente dall’epoca e dal luogo in cui si trova chi li osserva. Allo stesso modo, però, vi è in loro anche un altro elemento, la solitudine: l’intrinseca difficoltà a comunicare a livello profondo con l’altro da sé.

Cos’è per te “il sentire”?

EAP: Credo esistano due tipi di “sentire” tra loro concatenati. L’elaborazione mentale che porta a pensieri consci così come quelli inconsci è riflesso delle percezioni sensoriali del mondo fisico. Lo spazio gioca un ruolo fondamentale, perché ogni oggetto con cui il personaggio si rapporta “fisicamente” richiama tante sensazioni emotive che possono anche scontrarsi tra loro: odio, fascino, paura, disperazione, perversione. Se non ci fosse l’occhio del vecchio saggio sé a scrutare perennemente, l’anonimo protagonista del presente sé non avrebbe le allucinazioni, non proverebbe fastidio e inibizione, così come se non ci fosse il cuore che pulsando incessantemente, lo avverte, non avrebbe paura e non sentirebbe il peso della sua colpa. Spesso si pensa che il caos della mente, questo abbracciarsi e poi contrapporsi di diverse emozioni, sia anormalità e invece è ipersensibilità. Per sentire anche quella voce più esile e celata all’interno bisogna essere coraggiosi non pazzi.

AS: Il sentire lo si porta sulla scena innanzitutto con il gesto, la fisicità degli attori. È una esperienza totalizzante, composta di due aspetti: l’uno legato ai sensi e radicato nella dimensione corporale e l’altro legato al capire, prendere dentro di sé e così aprire l’anima, essere disponibili verso ciò che c’è al di fuori di noi stessi. Ecco perché penso che, sulla scena così come nella vita, per sentire e per trasmettere queste sensazioni, bisogna avere grande generosità. Ciò che diamo e riceviamo dagli altri è il risultato di un nostro scavarci dentro, il più delle volte doloroso, per portare a galla il bagaglio del nostro vissuto. Tutto avviene secondo un atto di generosità, verso noi stessi per scavarci dentro, verso gli altri per trasmettere quanto deriva dal processo di scavo in noi stessi, e dagli altri per ricevere e operare lo stesso processo di restituzione. E spesso, non riusciamo a sentire gli altri perché questo flusso di energia viene condizionato da sovrastrutture che ci vengono imposte e che edulcorano l’essere.

La crisi è un presupposto necessario alla trasformazione, il disagio lo è spesso alla elaborazione artistica, perché?

EAP: In uno dei miei racconti ho scritto: “Gli uomini mi hanno chiamato pazzo; ma nessuno ancora ha potuto stabilire se la pazzia è o non è una suprema forma di intelligenza (Eleonora, 1842, ndr).” Mi definiscono “scrittore neogotico” oppure “precursore del decadentismo”, beh di certo ho interesse per il macabro, l’inquietante, il disgustoso ma non sono solo questo! Ho scritto anche racconti ironici dove evidenzio la stravaganza del ridicolo, almeno così il lettore può totalmente rifuggire da tutti questi seri e disciplinati uomini che lo circondano, tutti conformi alla rincorsa verso il successo, il denaro. Come se la vita fosse questo, o solo questo. Per narrare il vivere e non la semplice immaginazione bisogna sentire dentro e fuori di noi con forza e scoprire i mostri che abbiamo, questi che ci spingono a guardare oltre e in profondità. Se piuttosto che fuggire dal dolore, dalle difficoltà, dalla paura noi abbracciassimo la realtà, fisica o mentale che sia, con semplicità e curiosità allora potremmo lasciarci trasformare. Dalla crisi nasce spesso la speranza nel cambiamento.

AS: La crisi, per me, è il momento della scelta; questa parola deriva dal greco e significa appunto “scegliere”. Rappresenta il climax di un processo di ricerca che deve riguardare ciascuno di noi, in cui ci “solleviamo” in senso catartico, cioè ci liberiamo dal peso di qualcosa che non volevamo e che scartiamo per la nostra scelta. In questo modo cambiamo ma mai totalmente, manteniamo sempre intatta una parte che può tenere le redini di tutto ciò che si trasforma, e che non sempre riesce in questo. Sensibilità particolari attivano percorsi di elaborazione, percezione e ricezione che riescono a fare avere loro sensi e riflessioni a velocità diverse dalla norma, rischiando di apparire folli in senso puramente artistico: l’arte smette di raccontare per essere.